工业自动化是指将自动化技术运用于工业制造环节,实现自动加工和连续生产,提高生产效率和质量,释放生产力的作业手段。工业自动化涉及技术广泛,包括机械、电子、计算机、信息通信、智能控制等多个领域,是技术密集型行业,也是实现智能制造的基础。

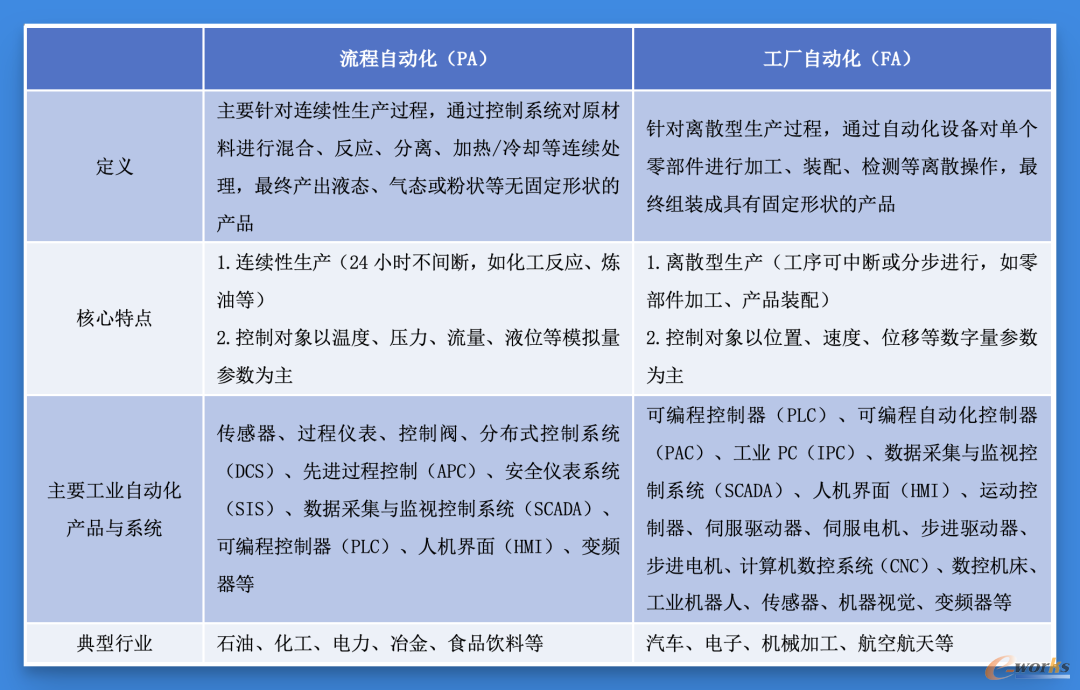

在工业自动化领域,按照应用场景和技术特点,其核心分类通常可划分为两大方向:流程自动化(Process Automation,PA)与工厂自动化/离散自动化(Factory Automation,FA)。

表1 流程自动化(PA)与工厂自动化(FA)对比

02 透视工业自动化上市企业“成绩单”

2024年,流程自动化与工厂自动化两大领域均面临增长乏力挑战,但呈现结构性分化特征。营收方面,流程自动化领域上市企业普遍增长但盈利不均,工厂自动化领域上市企业营收呈现明显的层级特征;盈利水平上,两大领域均出现两极分化。从应用需求来看,下游行业应用需求此消彼长,光伏锂电等行业需求收缩明显。面对业绩增长挑战,企业积极调整策略,一方面加速向高景气领域渗透、拓展新兴市场,另一方面聚焦工业AI、具身智能等新技术与新赛道加大研发投入,通过技术创新与业务布局优化,谋求突破增长瓶颈。

01 / 流程自动化市场透视:营收普增下的盈利分化与智能转型

国内流程自动化领域的上市企业数量并不多。目前主要上市企业包括中控技术、科远智慧、国电南自、川仪股份、浙江力诺、金自天正、康斯特等。原已上市的和利时于2024年完成私有化,已从美股退市。从目前上市企业的2024年“成绩单”来看,营收普增下的盈利分化与智能转型,成为流程自动化市场的主要特征。

表2 流程自动化领域上市企业工业自动化业务营收情况

(数据摘自2024年年度报告)

说明: 工业自动化业务营收统计范围仅包含与工业自动化控制直接相关的产品销售、解决方案输出及运维服务所产生的收入, 数控系统与数控机床业务收入, 以及工业机器人整机与系统集成业务收入;不包含工业互联网平台服务相关收入、工业软件(如 MES、ERP系统等)相关业务收入,以及交通自动化系统、电梯控制产品与系统、数字能源、新能源汽车配套等业务收入。

① 营收普遍实现增长,但盈利能力存在差异

7家上市企业中,除浙江力诺和金自天正外,其他上市企业的工业自动化相关业务营收均实现增长。行业整体呈现“需求韧性支撑基本盘”的特征。

例如,2024年,虽然国内经济处于结构调整转型升级关键期,但受益于国家设备更新政策红利与行业自主可控趋势东风,科远智慧积极抢抓发展机遇,多维发力开拓市场。一方面,深耕能源电力领域,加速智能控制系统自主可控应用落地;另一方面,在化工、钢铁等关乎国计民生的核心行业拓展应用场景,同步发力海外市场,并布局工业智能化、工业机器人等新赛道。多重举措下,科远智慧2024年工业自动化及工业机器人业务营收达14.65亿元,同比增长35.74%,展现出强劲的发展韧性。

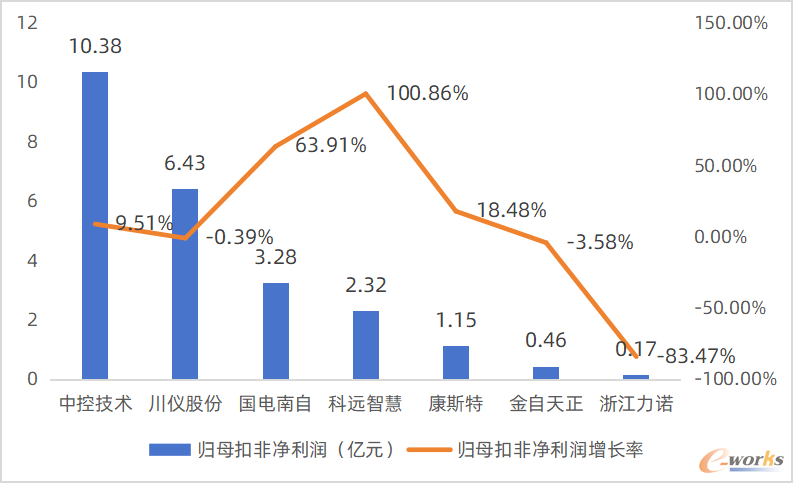

从归母扣非净利润来看,7家上市企业均实现盈利,但盈利能力表现不一。其中,中控技术、科远智慧、国电南自、康斯特的归母扣非净利润实现增长,川仪股份、浙江力诺和金自天正的归母扣非净利润出现下滑。

图1 流程自动化领域上市企业2024年度归母扣非净利润增长情况

② 行业需求此消彼长,从被动承压到主动破局

从行业应用情况来看,一方面,传统与周期行业需求收缩,导致部分行业业绩承压。例如,中控技术在能源、制造、电池等行业营收出现下滑。川仪股份受石油化工、冶金、新能源、新材料等下游行业有效投资收缩,需求阶段性不足的影响,市场开拓面临较大的压力,工业自动控制系统装置业务营收仅微增2.3%。浙江力诺受下游行业固定资产投资放缓叠加部分项目建设周期延长等因素影响,营收及归母扣非净利润均出现下滑。其中,在多晶硅、锂电池等行业,受供需格局转变影响,2024年度该领域订单同比大幅减少。

另一方面,企业加速向高景气度、高成长性领域渗透。例如,中控技术着力挖掘油气、煤矿、白酒等行业需求,其中油气行业首次实现8.85亿收入创历史新高,白酒行业加速推进智能装备业务并成功获得沪州老窖、五粮液、茅恒等客户,智慧煤矿行业推动煤矿液压支架控制系统产品规模化应用实现0到1的突破,为其2024年全年业绩稳健增长提供了有力支撑。科远智慧实现超临界二氧化碳发电控制领域零业绩突破,并积极投身于新能源领域,打造了世界首套投运的高原盐湖提锂微电网项目。川仪股份动态调整营销策略和市场布局,在深耕存量市场的同时,发掘增量市场,实现石油天然气、装备制造、市政环保、轻工建材、核工业等行业新签订单增长。金自天正通过加速智能化、绿色化技术与传统业务场景的深度融合,驱动盈利结构升级初见成效,较好地弥补了传统业务的下滑。而且,中控技术和科远智慧也积极布局和开拓工业机器人业务,虽然目前业务体量仍较小,但是在一定程度上也推动了其业绩增长。

③ 聚焦工业AI与智能化开展技术与产品布局

随着以AI大模型、AI智能体等为代表的人工智能技术取得突破,并引发生产力重构浪潮,流程自动化领域上市企业纷纷聚焦工业AI与智能化开展技术与产品布局,加速人工智能与工业自动化深度融合。

例如,中控技术以工业AI为攻坚方向,推动工业自动化控制技术与人工智能深度融合,并推出了全球首款UCS通用控制系统和TPT时序工业大模型两款创新产品。浙江力诺积极推动控制阀这一实现自动化及智能化的关键部件,向数字化、集成化和智能化方向发展。科远智慧积极布局具身智能产品线,并在AI+智能监盘、AI+无人行车以及堆取料机无人化等领域成果显著。金自天正以智能化与绿色化为两翼,加大智能制造及能源管理方向技术的研发投入,打造“智能工厂解决方案”,提升冶金生产的预测性维护、工艺优化、无人化水平和能源利用效率。康斯特推出智能体Copilot检测助手,帮助用户打通自动化检测仪器设备与业务管理软件系统间的堵点,加速实现智慧实验室数据的高效交互并降低实施与维护成本。

02 / 工厂自动化市场透视:增长承压与结构性分化

e-works 对工厂自动化领域上市企业2024年年报分析显示,市场呈现以下特征:一是市场格局分层,头部企业凭借技术与规模优势主导市场,中小企业通过垂直领域深耕形成差异化竞争力;二是盈利表现差异显著,从归母扣非净利润来看,30家企业实现盈利,11家陷入亏损;三是下游需求冷热不均,光伏、锂电等行业需求锐减。为突破增长瓶颈,企业纷纷加大研发投入,重点布局工业AI、具身智能等前沿赛道,以技术创新构建长期发展优势。

表3 工厂自动化领域上市企业2024年度工业自动化业务营收情况

(数据摘自2024年年度报告)

说明: 工业自动化业务营收统计范围仅包含与工业自动化控制直接相关的产品销售、解决方案输出及运维服务所产生的收入, 数控系统与数控机床业务收入, 以及工业机器人整机与系统集成业务收入;不包含工业互联网平台服务相关收入、工业软件(如 MES、ERP系统等)相关业务收入,以及交通自动化系统、电梯控制产品与系统、数字能源、新能源汽车配套等业务收入。

① 营收呈现出明显层级特征

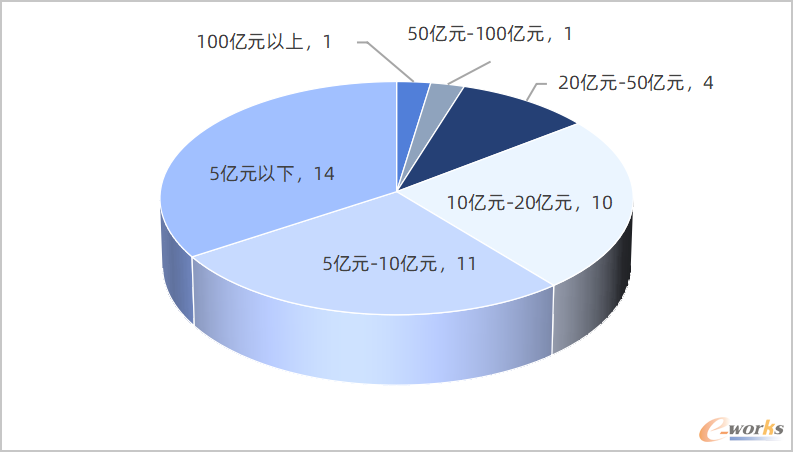

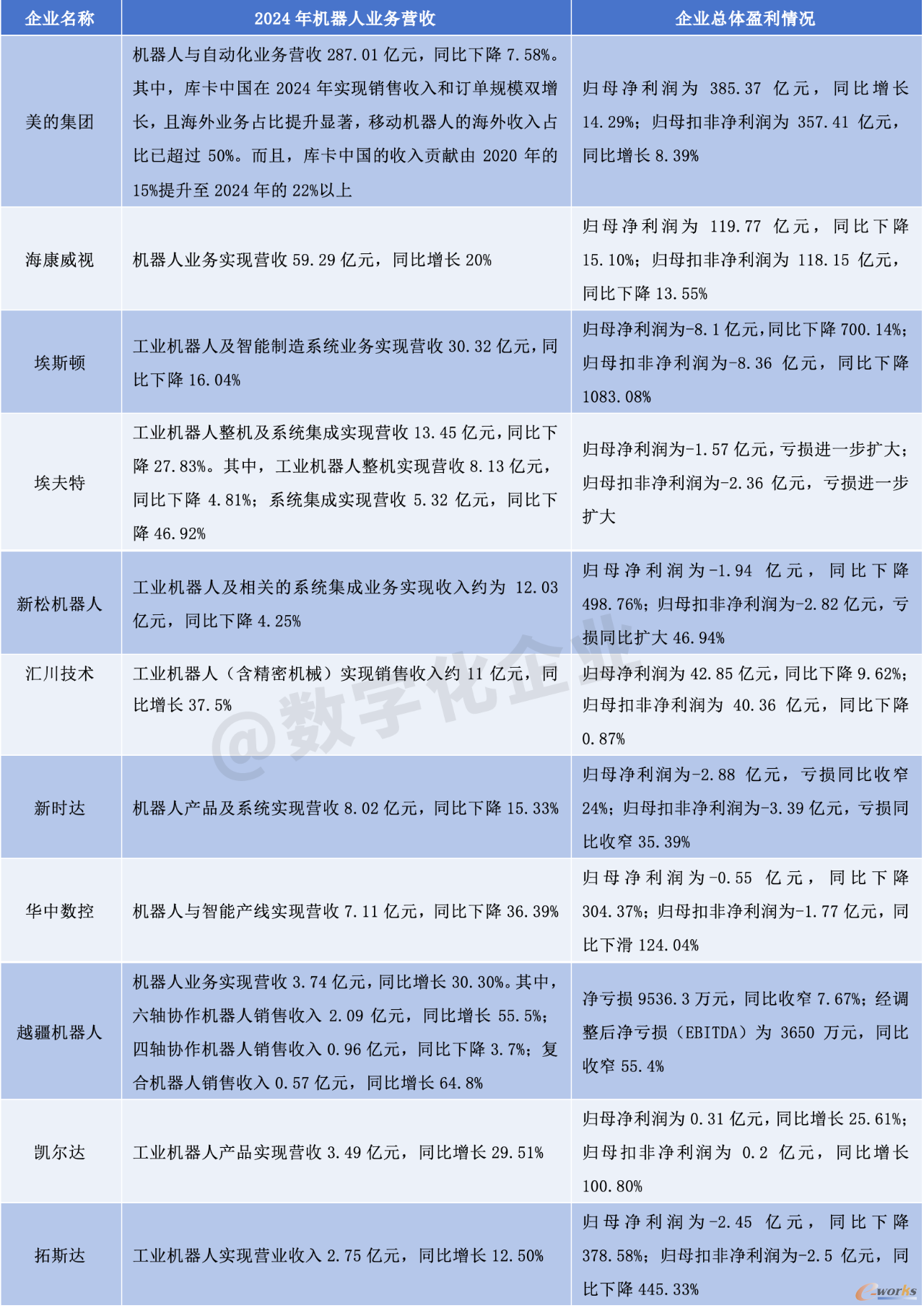

从工业自动化(FA)业务营业收入来看,工厂自动化领域上市企业呈现出明显的层级特征。其中,营收超过100亿元的有2家,为美的集团(工业机器人和自动化业务),以及汇川技术(通用自动化业务)。营收在50亿元~100亿元区间的有1家,为海康威视(机器人业务);营收在20亿元~50亿元区间的有4家,包括埃斯顿、新松机器人、英威腾、新时达。营收在10亿元~20亿元区间的有10家;营收在5亿元~10亿元区间的有12家。营收在5亿元以下的有14家。

整体来看,工厂自动化领域上市企业呈现“数量较多、规模差异大、市场竞争格局分散”的特点。一方面,大型工业自动化企业凭借技术、规模、品牌等优势,在市场占据重要地位;另一方面中小型工业自动化企业凭借技术差异化、垂直领域的深耕与突破等,也在特定市场与领域上占有一席之地。

图2 工厂自动化领域上市企业2024年工业自动化业务营收分析

而从2024年工业自动化业务营收的增长情况来看,43家上市企业中,共有26家营收实现增长,17家营收出现下滑。

② 盈利水平两极化明显

从归母扣非净利润来看,41家上市企业中(因美的集团和海康威视的工业自动化业务为非核心业务,未纳入统计),30家实现盈利,11家上市企业出现亏损,两极分化明显。例如,凯尔达、合康新能、东土科技的归母扣非净利润增速均超过100%;埃斯顿、禾川科技、拓斯达等扣非净利润严重下滑。其中,埃斯顿2024年归母扣非净利润为-8.36亿元,同比骤降1083.08%。

表4 工厂自动化领域上市企业2024年度净利润增长情况

这种扣非净利润的两极分化局面,反映出在当前工业自动化市场需求趋缓,整体增长乏力的背景下,当下工业自动化企业的真实现状。一方面,受制造业企业生产预期转弱、市场需求下滑、行业竞争加剧等因素影响,工业自动化企业的发展饱受挑战。另一方面,通过加大技术研发实力、拓展市场布局,提升抗风险能力以及采取战略收缩、成本控制等策略,有助于提升工业自动化企业的盈利水平。

③ 下游应用行业冷热不均,光伏和锂电等行业需求下滑明显

2024年,光伏与锂电等行业陷入深度“内卷”困局,激烈的价格战致使全行业利润空间被极度压缩,甚至行业内众多龙头企业出现巨额亏损。为应对生存危机,企业普遍采取严格的成本管控策略,而暂缓自动化设备采购与产线升级计划成为重要的节流措施。这一举措直接导致工业自动化领域在这些行业的市场需求呈断崖式萎缩。与之形成鲜明对比的是,纺织、电子、包装及金属加工等行业却展现出强劲的增长动能,成为工业自动化市场的新增长点。

从上市企业年报数据可见行业需求差异化的显著特征:英威腾2024年工业自动化业务营收虽实现增长,但光伏储能板块营收同比锐减27.03%,折射出新能源领域的严峻形势。鸣志电器因太阳能光伏装备市场需求骤降,整体营收受到严重拖累;禾川科技受光伏行业产能饱和影响,相关产品销量出现下滑。

值得关注的是,部分企业通过业务结构调整实现逆势突围,如汇川技术通用自动化业务在非光伏、锂电领域斩获约20%的订单增长;埃斯顿尽管在光伏市场遭遇收入滑坡,但在汽车、电子、金属加工等应用领域保持了较好的增长。这也深刻揭示了2024年下游不同应用行业间的“冰火两重天”格局。

④ 重视研发投入,剑指具身智能、人形机器人等新技术、新赛道

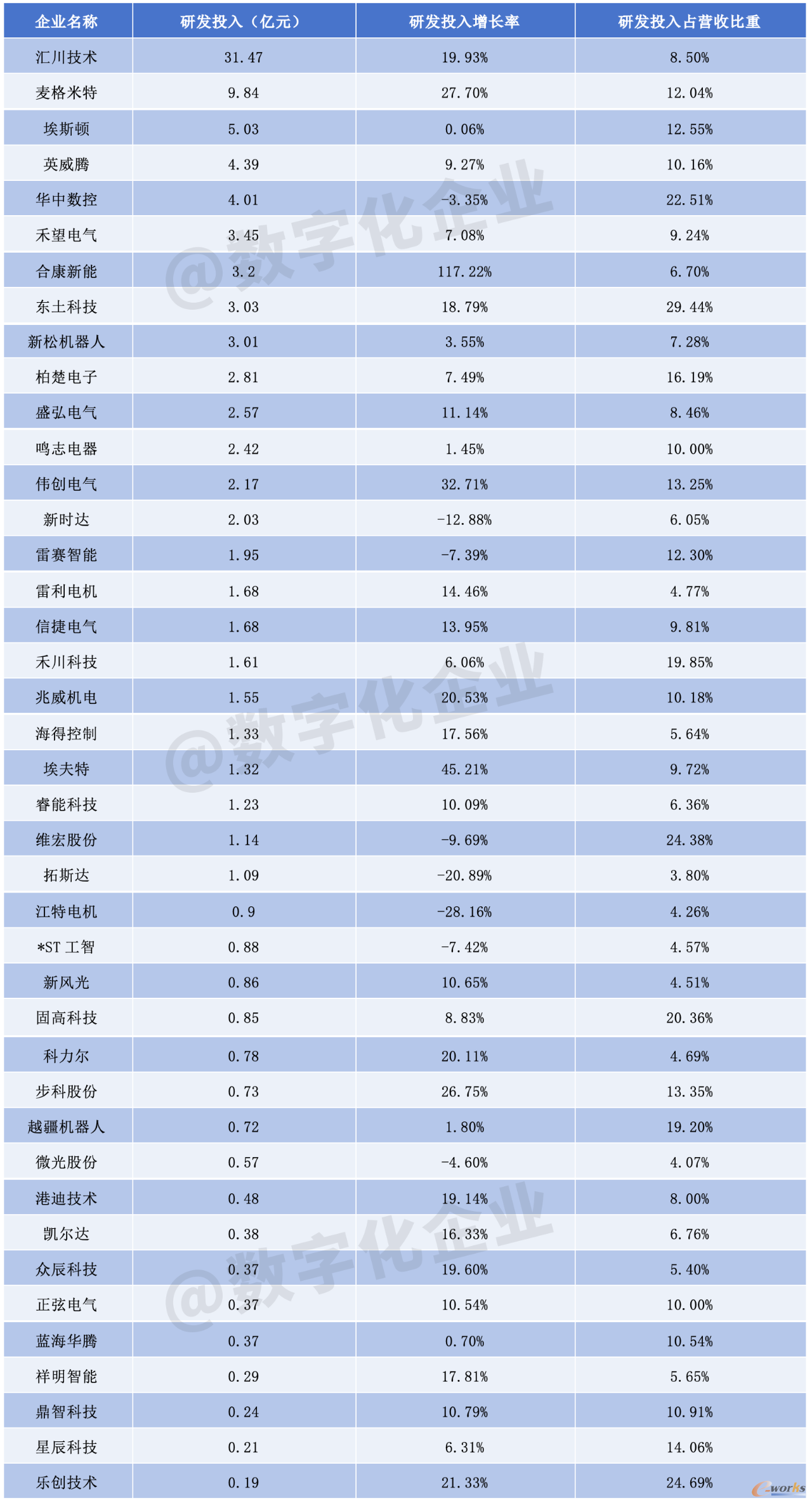

从研发投入来看,41家上市企业中,共有33家都加大了研发投入,其2024年研发投入较2023年都有所增长;而且,20家上市企业2024年的研发投入占营业收入的比重在10%及以上(见表5),凸显行业对技术突破的高强度资源倾斜。

表5 43家上市企业2024年研发投入情况

在研发方向上,上市企业纷纷向新技术、新赛道聚焦。例如,埃斯顿前瞻布局伺服及机器人功能安全领域,以客户需求为导向,率先在国内研发出基于功能安全的产品。伟创电气瞄准产业升级机遇,重点布局多模态融合AI AGENT机器人及AI超微距视觉系统解决方案,其自主研发的通用AI AGENT机器人开发平台具备感知复杂表面缺陷、精准检测、自动分类等核心功能,并已广泛应用于工业制造质量检测环节。兆威机电则以具身智能机器人灵巧手整体解决方案及核心部件为切入点,推出全球首创的指关节内置全驱动力单元的灵巧手产品,在机器人灵巧化、高效化和智能化升级浪潮中抢占技术高地。

这也反映出,研发投入强度与方向,已成为工业自动化企业穿越周期、分化生存的关键变量。当前,工业自动化上市企业正通过前瞻性技术研发(如工业AI)与战略赛道卡位(如具身智能机器人/人形机器人),在行业变革中构筑差异化竞争力,以“面向不确定性的确定性研发投入”构建长期增长护城河。

03 工业自动化四大细分领域发展解析

透视国内工业自动化领域主要上市企业2024年成绩单,能清晰洞察到当前工业自动化行业正深陷增长乏力的困境。诸多企业营收增速放缓、利润下滑,部分企业甚至出现巨额亏损,折射出行业发展遭遇瓶颈。在此背景下,探寻突破瓶颈、开辟新增长曲线迫在眉睫。综合行业观察,e-works认为,工业自动化厂商可从以下几个方面寻求突破:

01 / 拓展新兴领域,挖掘潜力市场

在整体市场增长乏力,锂电、光伏等行业需求明显萎缩的情况下,部分工业自动化厂商在新兴领域和下游高增长行业实现了增长。

例如,中控技术在石化、化工等传统优势行业的需求依然保持稳健增长的情况下,全新挖掘油气、白酒等重点新兴行业需求,为其2024年全年业绩稳健增长提供了有力支撑。同时,中控技术也依托在数字化和智能化领域长期积累的优势,开拓了机器人、智慧实验室等新业务领域。其中,机器人业务成功中标沙特阿美Multi function Robot、安徽翔晟新材料智慧物流、镇海炼化智能巡检等项目,实现多类型机器人在复杂场景中的首台套应用,业务已从孵化阶段快速进入到高速成长阶段。埃斯顿针对不同细分市场为特定客户进行定制化开发,积极应对市场变化,其自动化核心部件业务在机床、纺织、电子、包装等行业实现快速增长,市场份额稳步提升。英威腾成功抓住机床、流体机械等行业的发展机会,实现OEM市场销售额过亿元。

因此,工业自动化厂商应密切关注行业动态,提前进行技术研发与市场开拓,通过与相关企业建立战略合作关系,共同开发适配的自动化解决方案,在新兴领域和潜力市场培育新的增长点。

02 / 加快数字化转型与智能制造,更快响应市场及客户需求

在工业自动化行业增长乏力的背景下,加快数字化转型与智能制造,短期可通过效率提升与需求快速响应工业自动化厂商改善经营指标;长期则能借助数字化需求洞察与服务模式创新,推动从“设备供应商”向“价值共创者”的跃迁,开辟智能制造增值服务的高增长赛道。

实际上,已有部分上市企业已围绕“加快数字化转型与智能制造”展开布局。例如,面对行业需求整体走弱、市场竞争不断加剧的外部形势,汇川技术持续聚焦数字装备、数字能源与数字工厂三大核心赛道,深耕数字化解决方案,依托InoCube数字化平台的技术底座和工业自动化领域的优势积累,为工业用户提供“用的起、用得好,易部署、易升级”的“数自融合”的综合解决方案,助力客户实现智能化升级。而且,得益于产品迭代和场景化的行业解决方案,其在空压机、新农业、印刷包装、食品饮料等多个行业的数字化解决方案实现了订单的大幅增长。

川仪股份围绕“数智川仪”目标,积极推进“研发设计数字化、生产运营智能化、经营管理一体化、用户服务敏捷化、产业协同生态化”建设,以及智能生产线、数字化车间、创新示范智能工厂建设,持续增强智能化、数字化、集成化、柔性化的仪器仪表精益制造能力,促进生产能力和质量水平的持续提升。

埃夫特一方面启动超级工厂建设,融合智能制造、绿色制造等理念,提高自身生产制造信息化、智能化水平,提升机器人产品的可靠性及一致性,进而增强产品竞争力;另一方面聚焦喷涂场景探索机器人即服务(RaaS)新商业模式,开发了喷涂机器人工作站智享平台,可基于标准化喷涂机器人工作站和数字化的智享平台,为家具行业的喷涂作业提供低成本解决方案,目前正在赣州市南康区的家具企业进行试点。

03 / 整合产品线资源,提供综合性解决方案

通过整合产品线资源、构建综合性解决方案体系,工业自动化厂商既能显著提升自身市场竞争力,又能精准响应客户多元化、一体化需求。这一策略的底层逻辑源于制造业转型升级的深层变革。也即,当前客户已从单一采购自动化产品,转向寻求一站式解决方案。这种从“卖产品”到“卖解决方案”的转型,本质是通过技术协同创造增量价值,因此也成为当前许多工业自动化厂商的重要发展战略。

例如,英威腾通过在巩固变频器等产品传统优势的基础上,加强综合解决方案服务能力,加快电梯业务、伺服业务、控制业务的资源整合,产品及综合服务方案迭代提速,不仅拓展了应用场景,也为业务发展夯实了基础。伟创电气通过整合变频器、伺服系统、PLC等核心硬件产品,结合数字化系统建设,已构建起完整的智能制造解决方案体系。在此基础上,伟创电气还正围绕终端客户在工艺优化、品质提升、成本管控及交付效率等核心需求,持续加大研发投入,深化技术积累,不断提升产品性能与系统集成能力,进一步增强在工业自动化领域的核心竞争力。

04 / 积极拓展国际市场,寻找增长“新蓝海”

当前,全球制造业正处于深度变革与调整时期。一方面,东南亚、“一带一路”国家等新兴经济体快速崛起,其制造业规模持续扩张,对工业自动化设备和解决方案展现出了强烈需求。另一方面,欧美等发达国家的制造业也在加速转型升级,朝着高端化、智能化方向迈进,对先进的工业自动化技术和产品同样有着旺盛需求。因此,工业自动化厂商可抓住广阔的海外市场提供的发展机遇,积极拓海外市场,以寻求新的增长机会。

实际上,已有部分上市企业已在海外市场取得良好的经营业绩。例如,汇川技术坚定推进国际化业务,以支撑中长期战略落地。2024年,其海外业务总收入约20亿元,同比增长17%。而且,为把握中国制造业出海和EPC出海机会,汇川技术持续推动“借船出海”等策略落地,2024年内梳理了超200家客户的海外项目机会,“借船出海”订单同比实现快速增长。

麦格米特2024年实现外销收入26.75亿元,同比增长37.13%,占总营收比重达32.73%。而且,麦格米特已将“加速海外布局、扩展海外市场”当作未来发展的重要战略方向,目前已在美国、德国建立海外研发中心,专精前瞻技术研发,为未来的技术发展持续加厚储备;已在泰国、印度等地投入产能建设,完善全球供应链布局,可满足客户的海外地区制造与交付需求;已在美国、德国、波兰、罗马尼亚、土耳其、韩国、日本、印度、泰国、南非等地建立代表处,积极寻求与各地区、各行业国际龙头客户建立深度合作的机会,推动其各项业务站上国际舞台,持续扩大全球销售收入规模。

不过,值得注意的是,工业自动化厂商出海,机遇与挑战并存。其主要挑战在于贸易壁垒、文化差异、技术标准适配及服务体系不完善等。工业自动化厂商可通过多元化市场布局、强化合规管理、打造本土化团队、塑造国际品牌、建立全球研发协同网络、研发模块化产品,以及构建全球化服务网络、提供全生命周期服务等策略应对,以“技术输出-品牌渗透-产能布局”的渐进式发展路径,逐步构建全球竞争力,实现长远发展。特别是在关税政策面临不确定性的情况下,可积极开拓多个海外市场,如东南亚、中东、欧洲等地区,降低对单一市场的依赖。

05 / 前瞻布局新技术、新产业、新赛道,抢占未来话语权

当前,技术创新正以前所未有的速度重塑着工业自动化的格局。工业AI、具身智能、人形机器人等成为工业自动化领域的发展热点。工业自动化厂商可通过精准聚焦前沿技术、积极拓展新兴产业、大胆探索新兴赛道,并辅以组织、人才、合作等多方面的协同创新,抢占未来话语权,实现破局发展。

例如,越疆机器人于2024年不仅推出国内首个AI+机器人训练平台X–Trainer,成为全球协作机器人行业中首家将AI+协作机器人商业化的企业,也推出了全球首款同时具备「灵巧操作+直膝行走」能力的全尺寸具身智能人形机器人Atom,成为其布局AI、具身智能和人形机器人新产业新赛道的关键成果。

华中数控在智能数控系统与智能机床领域发布了集成AI芯片与AI大模型的华中10型智能数控系统,实现了融合建模方法、指令域大数据的自主学习机制和AI大模型垂直应用三大创新。同时,旗下华数机器人通过AI与工业协作机器人的结合,构建了智能感知、自适应控制的智造解决方案,能够满足高精度操作需求,适用于多种工业场景。

06 / 深化产学研合作,突破核心技术瓶颈

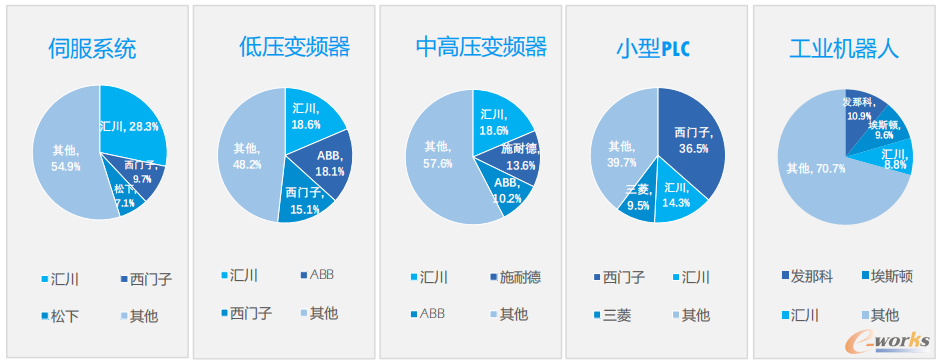

当前,在工业自动化领域,部分核心元器件如IC芯片、IGBT及编码器等,仍依赖进口。同时,在一些高端市场如中大型PLC、高端伺服系统、精密减速器、数控系统等,市场份额主要由国际厂商所占据,国产厂商市场份额较小。对于国内工业自动化厂商而言,实现关键原材料与核心技术自主化以及高端市场的突破,对于打开市场增量空间至关重要。国内工业自动化厂商应加大研发资源投入,产学研协同创新、供应链垂直整合等方式,攻克核心技术难题,降低对进口零部件的依赖,实现核心技术自主化,突破高端市场的隐形门槛,提高产品的核心竞争力。

07 / 严格成本管控,开源节流

作为工业自动化厂商抵御周期波动、积蓄发展动能的重要举措,严格成本管控、推进开源节流,并非简单的“缩减开支”,而是通过战略聚焦、效率优化、模式创新的系统化变革,实现“止血—造血—增值”的递进式提升。其具体举措包括优化研发投入结构,聚焦高价值赛道;进行战略取舍,舍掉低毛利业务,开拓高毛利细分市场;精细化管理提升效能等。在行业增长的“慢车道”上,成本控制不是终点,而是开启价值创造的起点。

例如,雷赛智能通过产品设计优化、器件国产化替代、优化供应链资源、提升生产自动化水平及管理升级优化等降本增效措施,推动实现企业利润合理增长。拓斯达持续推进“聚焦产品,收缩项目”的战略转型,更加专注于“机器人+”应用的研发及布局,降低个性化项目的业务比重,提升标准化生产能力。这虽然导致其2024年收入和利润下降,但业务结构明显改善。数据显示,2024年其工业机器人收入同比增长12.50%,毛利率同比增加3.93个百分点,其中自产多关节工业机器人收入同比增长76.04%,机械手收入同比增长26.20%。

05 结语

工业自动化市场的“增长放缓”,是全球经济形势波动、市场需求迭代升级与行业竞争加剧等多重因素共同作用的结果。但这一现状,恰为具备技术创新基因的工业自动化厂商,开启了以差异化创新与价值供给驱动增长跃迁的战略新窗口。

当传统赛道的增量见顶,真正的机会隐藏在技术迭代、产业升级与全球格局的重构之中。工业自动化厂商通过加强技术创新、深挖下游行业结构性增长机会、推进产业链协同与整合以及服务增值等多方面举措,仍可找到新的增长点。当技术创新重构行业话语权,当场景深耕取代价格竞争,当服务生态超越单纯的产品供给,工业自动化厂商将能够在“价值驱动”的新周期中,开辟出可持续的增长新蓝海。